熱中症の中でも体温維持機能が破綻し体温が40℃を超える日射病の患者に対しては、皮膚直下に太い動脈が通る頚部・腋窩・鼠径部をただちに氷嚢で冷やす救急処置が医療の現場ではとられている。

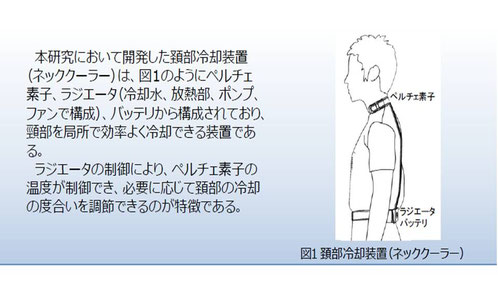

図のように、頚部には脳に血液を送る総頸動脈やそれから分岐した内頚動脈が通り、頚部を冷却すれば効率よく脳も冷却できる。

今回の実験で、頚部の冷却により集中力を回復させた被験者が多かったことも、頸動脈を介した脳の冷却が一定の役割を果たした可能性が十分に考えられる。

人間を初め恒温動物である哺乳類は、脳や心臓など内臓の温度(核心温)を維持することを目的として、体温調節を行っているといわれている。

この点で、暑熱環境下で頚部を冷却した場合に、背部では皮膚温の低下が見られたものの、手掌では皮膚温の低下は認められなかった被験者が多かったことは、注目に値する。

体温は大きく、脳を含め内臓などの核心温(俗にいう深部体温)と体表部の外殻温に分けられる。

人体の温度調節は、視床下部にある体温調節中枢が中心になり、核心部の温度を一定にするために外殻部の温度を変化させている。

その役割の中で最も重要なのが手だといわれている。

核心温が上昇しすぎたことを視床下部が感知すると、皮膚直下の動脈が拡張して血液還流が増加し、さらに皮膚直下を走行している表在静脈に多くの静脈血が流れる。

これにより、手の皮膚温が上昇して外界へ効率よく熱を捨てることができる。また、動脈に伴走する伴走静脈に流れる血液量は減り、動脈から静脈に熱が移って核心部に熱が戻るという対向流熱交換機構が働かなくなり、これも核心温の低下に寄与している。

一方、背部は脊髄、膵臓、腎臓に近く、体表面ではあるが、こうした熱の放出にはあまり役立たっていないといわれている。

今回の実験はn数が少なく、統計的有意性なども検証がなされていないが、頚部を冷却することにより手掌部は高温のままで背部では皮膚温が低下するという現象が確かに起こるのであれば、このことをもって、頚部冷却はより効率よく核心部を冷やせる手段だということができる。

従来、冷房の効率や省エネルギーを考察するに当たり、人間を一つの系と考え、人体の内部から外部へどれだけの電力で汲み出せるのかといった工学的な観点で捉えられてきた。

しかし、人体にとって温度調節の真の目的は核心部の温度管理であり、皮膚は熱の通り道に過ぎない。

近年、自律神経機能に不調を訴える患者が増え、中枢に熱がこもってのぼせる一方で、抹消は冷えに悩むといった、一見、相矛盾する症状に悩まされている人が少なくない。

しかも、過度の冷房がその原因の一つてであるのは間違いない。

こうした問題は頸部だけを選択的に冷却することで解決できる。

人体全体を一つに考えるのではなく、核心部と外殻部を分けて捉えた場合に、頚部だけを選択的に冷却するというのは、エネルギー危機に苦しむ人類にとって一つの方向性を示すものかもしれない。